【活動内容】

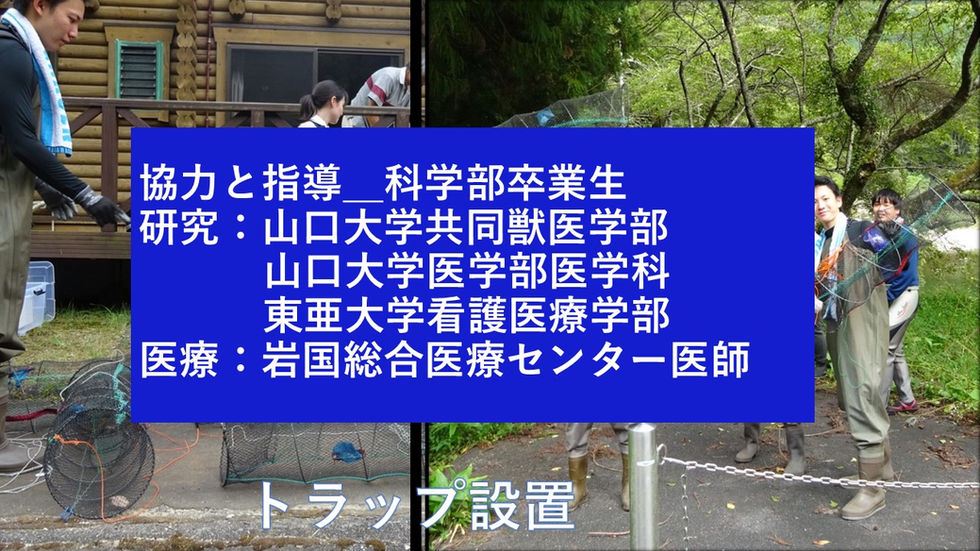

オオサンショウウオ班6名(中学3名・高校3名)が、特別天然記念物オオサンショウウオの研究を行っており、その成果を現地観察会にて分かりやすく説明している。観察会(2023・2024・2025年)では、参加者と一緒に捕獲・個体識別・計測・診察などを行い、遺伝子汚染から固有種をまもることの大切さや、多様性に富んだ河川環境が水生生物の多様性に通ずること等を実践的に伝える活動を行い成果をあげている。

サンショウウオ班8名(中学5名・高校3名)は、止水性のアブサンショウウオとヤマグチサンショウウオの分布域を特定する研究を通じて、ヤマグチサンショウウオの生息地が崩壊状態であることを知った。そのため環境省の特定第二種制度のマニュアルに従い、生息地の環境整備と衰退した繁殖地の個体増殖活動を5年間続けている。

REPORT

🎥活動PR動画 オオサンショウウオ産卵巣穴

✨活動PR資料

【活動による成果・効果または活動によって今後期待できること】

オオサンショウウオ班の成果は、外来種や交雑種の個体の移植を行う人々に対し、地域住民の知識と関心度を高めることで防衛することに役立っている。希少種であっても、その価値や扱いが分からない人も多く、ふる里の宝物を自分たちで守る意識の高揚が成果をあげている。例えば、広島県の養殖業者が山口県の養殖業者に、闇ルートでの交雑種の販売を持ち掛けてきたが、山口県内の防衛網により相談を受け、これを未然に防ぐことができた。また、水質の悪化から寄生虫や皮膚病の個体が増えたことも生徒の研究から水質汚染と結びつけることができ、山口県が7年間かけた河川環境を再生し、落差工への遡上路の設置などの復元工事を行うことで、生息域の拡大と安定範囲の拡大を図ることに結びついたことは高く評価できる。

また、サンショウウオ班の生息分布図から、同種異名であるナガトサンショウウオや雑種変異と考えられるニホウサンショウウオの謎を解明することができた。さらにこの研究から、人為的な移植による分布域の混乱が生じていたことも解明できた。これは、今後の野生動物に対する接し方を広く県民に伝えることにつながった。

【アピールポイント(活動において特に工夫したこと、注意・注目したことなど)】

オサンショウウオ班の観察会は、年々参加者が増え、県民に広く浸透してきたこと�から、自然環境指導員の研修にも講師として依頼を受けた。先日の研修会においては、定員35名の指導員に対して、中学生3名がプレゼンを行い、現地観察会では自然巣穴に産卵された受精卵の観察も行うことができた。

サンショウウオ班の発表した分布図は、7月に開催された高等学校総合文化祭自然研究部門で発表し、その意見からさらに改良を行い、精度の高い分布図を作ることにもつながってきた。特に、ヤマグチサンショウウオの分布域では二つの小学校において、アブサンショウウオの分布域では一つの小学校によって、受精卵の保護と発生した幼体の放流活動が行われていることなど嬉しい活動を知ることができた。また、風力発電所や道路建設の予定ルートにおいて、事前センサスの確認種にサンショウウオ類を加えることができた。