【活動内容】

清風生物部は、絶滅危惧種 IA 類であるニッポンバラタナゴの保護活動をため池で行っている。そのため池でアオコ{主に藍藻類が水面に集積している状態}が発生すると、ニッポンバラタナゴの産卵母貝であるドブガイが繁殖できないことがわかった。ドブガイは珪藻を餌とし、藍藻が発生する河川やため池では繁殖できないので、 13 年前から藍藻の発生を抑制して除去する方法について研究してきた。現在、日本各地で手入れされていないため池が増えていて、そのような池では富栄養化が進行して、アオコが頻繁に発生しており、また世界中でもアオコが発生することが大きな問題になっている。特に藍藻であるミクロキスティスは高水温を好むため,熱帯から温帯で多く発生している。このように、アオコが発生すると水質の悪化や湖沼の生物多様性の減少、さらに藍藻類が作る強い毒による人間や家畜等の死亡被害も出ている。

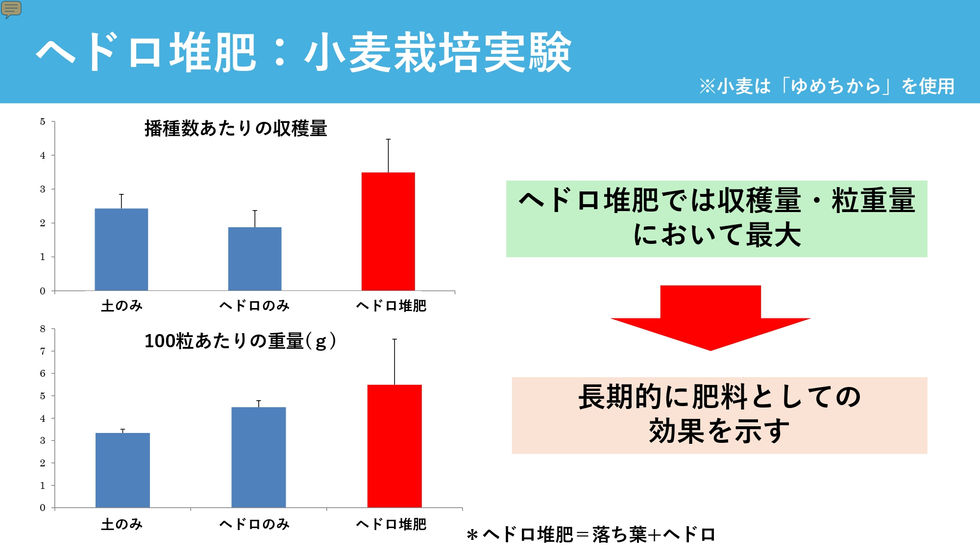

過去の研究で、アオコの実験では発生してからの浮上してから除去する方法については研究されていたが、未然に防ぐ方法は考えていなかった。しかし、今回の研究によってアオコを未然に防ぐ方法がわかった。また、その過程で出るヘドロの有効活用法も確立できた。アオコの異常発生を食い止めるために,安価かつ環境の負担の少ないミカンの皮を使用したミカン凝集剤を開発できた。また、栽培土と混合して2週間天日干しすることでアオコのMCが無毒化することも分かった。冬期にヘドロの表層に存在する藍藻類を除去することで、アオコの発生を未然に防げることも分かった。また、アオコと同様にヘドロは多くの栄養塩類を含んでいる点に着目しその処理方法としてヘドロの肥料化を行った結果、ヘドロは収量で化学肥料と同等の効果を示すことが分かった。その後、ヘドロを落ち葉と混ぜて堆肥化させたものを作ることでそれらの問題点の改善を試み、栽培実験を行った結果、ヘドロ堆肥は多くの植物で、化学肥料・ヘドロ単体よりも収量が増える肥料になり、さらにヘドロ堆肥は土に混ぜても土は固まらなかった。よって、ヘドロを堆肥化することで、実際に肥料として扱えることになる。しかし、ヘドロに対して良いイメージを持たない人もいるため、口にしない瓢箪や和綿などの工芸作物の栽培に使っていこうと考えている。現在,瓢箪を栽培しており、収穫した瓢箪を加工して瓢箪ランプというものを作り、観光資源として地域貢献を行っていきたい。

REPORT

【活動による成果・効果または活動によって今後期待できること】

①アオコの休眠細胞が含まれているヘドロを定期的に採集することによって、アオコの発生を抑制できることが分かった。

②アオコを抑制するために採取したヘドロは、肥料として有効活用できることがわかった。

③ヘドロを落ち葉と混合させて堆肥化したものは、ヘドロ単体の問題点を改善させたほか、小麦などの作物の収量も増加させた。

④地域の工芸作物(ひょうたんランプや河内木綿など)を栽培し、地域社会に貢献した。

コカ・コーラ環境教育賞後に活動を開始した

⑤アオコを肥料にしてそれを利用し、地域住民と協力して保護活動することで地域循環型社会を築くことが出来ると考えている。

コカ・コーラ環境教育賞後に生徒が活発に活動を行った

【アピールポイント(活動において特に工夫したこと、注意・注目したことなど)】

本研究では、アオコの未然防止という観点から、藍藻類の休眠細胞が含まれるヘドロの分布を調査し、効率的な除去地点の選定と、除去の効果を明らかにした。さらに、除去されたヘドロを資源として活用するため、肥料としての有効性を評価する栽培実験も行い、実用的な再利用方法を見出すことができた。

今年度は特に、ヘドロに対する負のイメージを払拭し、工芸作物(例:瓢箪、和綿など)への活用や、地域資源としての再活用(例:瓢箪ランプの製作・販売)を進めてきた。これらの活動を通じて、環境保全と地域活性化を同時に実現することを目指していく。