【活動内容】

1 はじめに

気仙沼市立面瀬小学校は、昭和59年に開校し、本年度で開校41年を迎える。校名は地域に流れる「面瀬川」に由来する。長さ約7.7キロメートルのその清流は、開校以来長きに渡って児童の「豊かな生きた学びの場」となっている。

児童は、多くの水生生物が生息している面瀬川において、生き物を採取・観察し、水辺環境の課題解決に取り組んでいる。さらに、それらを基に「山と川のつながり」「川と海のつながり」など、河川学習から海洋学習へと発展させ、よりグローバルな視点での地域環境学習を展開している。

身近な面瀬川での探究的な学習を起点として、各学年において多様な生物の命と出会い、その命を育む地域の自然環境の豊かさを実感する本校の学びは、将来、野生生物保護活動や環境保全活動を担う人づくりにつながっていくものと考えている。

2 各学年の活動

【1学年】「おもせのしき」【2学年】「はっけん おもせ」

四季折々の地域の自然環境の中で、様々な体験活動を行う。春には、校地内にあるビオトープで生き物を観察し、秋には地域にある神社の境内で木の実や木の葉を見付ける活動に児童は生き生きと取り組んでいる。「まちたんけん」では、自然や社会と関わることの楽しさを味わい、地域のよさに気付く。児童は、地域の豊かな自然環境に親しむとともに、学習成果の発表や交流を通して、様々な人と地域の自然環境のよさを味わっている。

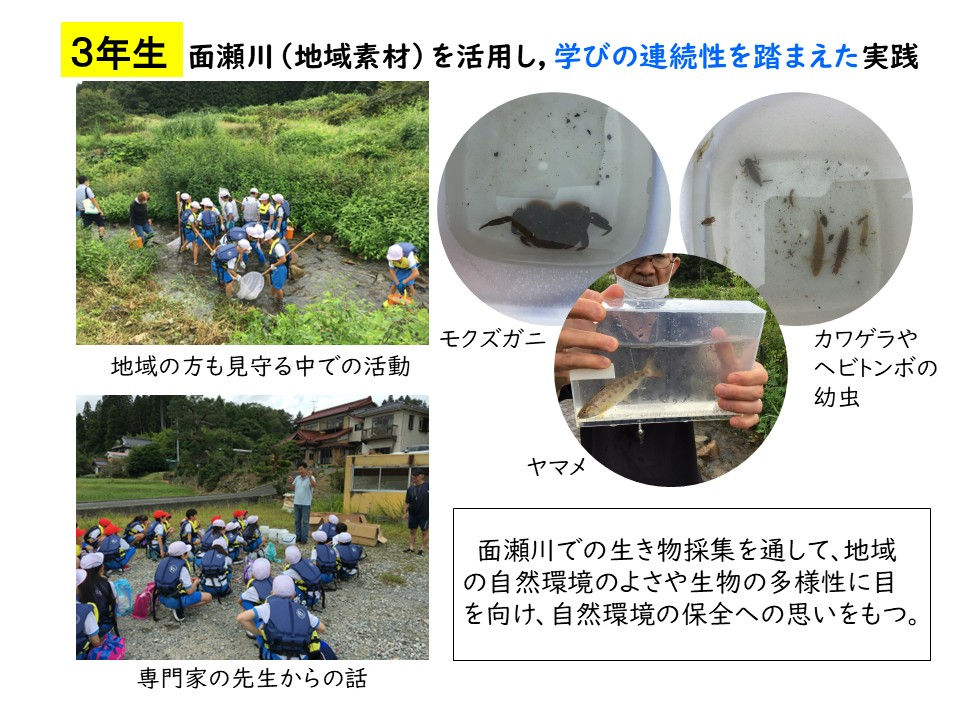

【3学年】「面瀬川の生き物調査隊」

児童は、生き物を通して、地域の自然に深く関わる。ビオトープや面瀬川、地域の農園等で生き物を探したり捕まえたりして、それらを継続的に飼育・観察していく。この一連の活動を通して、多様な生き物の命と出会い、地域の自然の豊かさを感じ取るとともに、その自然環境を保全していこうとする意識を持つ。

【4学年】「面瀬川調査隊」

川の上流域から河口域までの各所の生き物や生息環境の特徴を比較したり、面瀬川と人々の生活の関わりについて調べたりする。この活動を通して、面瀬川の環境を知り、川の特徴や生活への影響について考えるとともに、水辺環境を守るために自分たちができることを考え、実践しようとする。また、「山・川・里・海」のつながりにも目を向け、河口近くの海で行われているワカメ養殖について調べたり体験したりする。

【5年生】「ふるさと気仙沼の海」

気仙沼の海や水産業の現状から課題を見い出し、探究する。海洋環境について考えたことや環境保全への自らの思いを発信し、海と共に生きていくために自分たちができることを考え実践しようとする。「磯の生き物調査」や「カキ養殖場見学」等の体験学習や個々に課題を設定しての探究的な学習に、児童は主体的に取り組む。さらに、竹富町立波照間小・中学校とオンライン交流を行い、環境の違いを実感するとともに、波照間島で取り組んでいる環境保全活動について活動の様子やその思いを同年代の仲間から聞くことで、自分も取り組んでいこうとする意欲を高める。

【6年生】「ふるさと気仙沼の未来」

気仙沼市内でまちづくりに取り組んでいる人々と関わる活動と6年間の学びを生かして、気仙沼のまちづくりの課題に気付き、課題解決のために探究する。豊かな環境を生かした未来の気仙沼のために自分にできることを考え取り組む。

REPORT

【活動による成果・効果または活動によって今後期待できること】

児童は、普段から目にしている面瀬川に、これほどまでに多様な種類の水生生物がいることに驚きを表し、感動を覚えていた。「こんなに魚がいるとは思わなかった!」「カニを捕まえて嬉しかった!」などという喜びの感情は、地域の豊かな自然環境が児童に与えてくれた贈り物である。採取した生物を継続的に飼育・観察することで生き物や環境に対する興味・関心を高めて「面瀬生き物リーフレット」を作成し、保護者や下級生など様々な人に生き生きと学びを発信した。主体的に活動する過程で、生き物や地域の自然環境に対する認識を深め、新たな気付きを得ることもできた。

面瀬川での学びは「河川」のみにとどめるのではなく、生き物調査を踏まえて川の水の役割に視点を当てる。その結果、川の水には「多様な生き物を健全に育む役割」「海と川を行き来する生き物を守る役割」「森や流域の土壌から流れ出た栄養分を海まで運ぶ役割」「海へと注ぐ水の供給源、海洋の循環や海流に影響を与える役割」があることに気付くことができた。さらに、「源流」「下流」「海」をフィールドに探究することで、森里海のつながりを意識した継続的な学びに取り組んだ。特に「生き物がたくさんいる豊かな川」という捉え方のみではなく、下流に行くに従って水質も低下していることを知ることにより、児童は環境の保全や浄化という視点で「ふるさとの川」を見直すことができた。保全・浄化に向けた行動を起こすきっかけにもなり、学習の深化を図ることができた。

本校の児童は、様々な体験活動を通して、世の中には、自分の知らない生き物がまだたくさんいること、それぞれに命があること、そしてその命を育む環境が必要であることに気付いた。さらに、それらはつながっていることを知り豊かな自然を保全していく大切さを実感したことから、「台所から油を流さないようにする」「洗剤を使う量を減らす」「面瀬川付近のゴミを拾う」など、家庭を巻き込んだ様々なことに取り組み始めている。小さな一歩であるが、自分の意思を持って日々の生活を変革していく児童の姿は、今後の大きなうねりを生み出すきっかけになるものと考えている。

【アピールポイント(活動において特に工夫したこと、注意・注目したことなど)】

気仙沼市はESDの先進的地域として全国的に知られる存在となっており、市内全ての小中学校がユネスコスクールに登録している。本校は、そのパイオニア的な実践校として、地域に根ざした環境教育を推進してきた。気仙沼市全体が、持続可能な社会の創り手である児童の学びを積極的に支援する体制が整っており、本校の学びも充実した地域連携に支えていただき、実践することができている。

児童の自主的な学びを推進するため、異学年交流や他校との交流を推進し、児童同士が学び合う機会を設けている。例えば、5年生が4年生に面瀬川の学びを教える活動では、5年生が海での学びで探究した食物連鎖のことを面瀬川の生物と関連させて4年生に伝え、山の環境や維持管理について講話してもらった内容は、川の栄養と海の栄養をつなげて図を描き、分かりやすく教える姿が見られた。お互いに体を乗り出して聞いている姿から、面瀬川の多様な生物や環境をもっと知りたい、もっと教えたいがあふれる時間となっていた。また、どの情報をどんなふうに伝えるか、児童は、思考力も判断力もフル活用していた。面瀬川の素材の力強さは、児童の学びに向かう力を確実に高めた。この経験は、他の教科や中学校での探究的な学びにもつながっていき、今後の児童の様々な活動の基盤になっていくと考えている。